Самуйловичи. Струбница. Пески. Велопутешествие по Беларуси 2.22

Велопутешествие по Беларуси — начало:

1 — Первое велопутешествие по Беларуси: обзор

2 — Второе велопутешествие по Беларуси. Западная Беларусь: обзор

2.1 — Иваново / Янов-Полесский

2.3 — Закозель. Часовня-усыпальница рода Ожешко. Людвиново. Воловель. Антополь

2.5 — Здитово. Жабинка. Збироги. Хмелево. Самый старый деревянный храм Беларуси

2.6 — Чернавчицы. Вистычи. Скоки

2.7 — Брестская крепость. Берестье. Брест.

2.8 — Брест Часть 2 — за пределами крепости

Малорита. Самый старый дуб Беларуси. Хотислав

2.9 — Котельня-Боярская. Сычи. Раковица. Малые Малые Щитники. Вельямовичи. Река Пульва

2.10 — Свято-Михайловский родник, камень-следовик, усадьба Пузынов

2.13 — Рясна. Войская. Николаево.

2.14 — Каменец. Каменецкая башня

Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще

2.16 — Беловежская пуща 2. С юга на север

2.18 — Мстибово. Шиловичи. Гнезно.

2.21 — Кремяница. Большая Рогозница

2.22 — Самуйловичи. Струбница. Пески.

Продолжаю воспоминания со второго велопутешествия по Беларуси. Проснувшись на шестой день путешествия возле Зельвы, я направился в сторону Мостов, по дороге посетил Кремяницу, Большую Рогозницу, а в 09.50 подъехал к деревне Самуйловичи Дольные.

Самуйловичи Дольные. Церковь святого Николая

В Самуйловичах Дольних меня интересовала церковь святого Николая Чудотворца, которая была построена в 1801 году из бутового камня в стиле классицизм. Еще на подъезде к церкви мне открылся красивый вид на храм, колокольню и ограду из бутового камня:

Оставив велосипед возле храма я прошел через браму на его территорию, и стал осматривать храм, обходя его со всех сторон,. Сразу отмечу сильную визуальную разницу между оштукатуренным и окрашенным главным фасадом и остальной, открытой, каменной частью храма. Главный фасад окрашен в белых и синих цветах, из декора наиболее бросаются в глаза рустированные лопатки и профиль на фронтоне:

Меня же больше интересовала открытая часть храма — каменные стены основного объема и полукруглой апсиды. Они накрыты общей двускатной крышей с коническим завершением над апсидой. По центру крыши на восьмигранном барабане возвышается купол. Каменные стены каких-либо изысков не имеют, они прорезаны расположенными высоко арочными оконными проемами. С одной из сторон в апсиде прорезана прямоугольная дверь, к которой ведет небольшое крыльцо:

Особое внимание я уделил стенам церкви, которые в отличие от костела в Большой Роговице (где камень крупный), выполнены преимущественно из мелкого камня с вкраплениями крупного:

Бродя по территории церкви забрался на колокольню, сделал фото храма со стороны апсиды:

Колокольня была построена уже после второй мировой войны, колокола на месте, правда загажены голубями:

Пацевичи. Церковь Рождества Богородицы

Рядом с деревней Самуйловичами Дольными находится деревня Пацевичи, перед которой я остановился возле придорожной часовни, расположенной возле дороги на границе поля. Часовня построена из красного кирпича в 2008 на мечте старой часовни:

Заехав в деревню я свернул к местному храму, на который мне открылся красивый вид с дороги среди полей:

Церковь Рождества Богородицы в деревне Пацевичи была построена в 1867 году из дерева, она приписана к церкви святого Николая в Самуйличах, о которой я упоминал выше.

Храм в Пацевичах небольшой, простой в архитектуре, прямоугольный, с пятигранной апсидой и ухоженной территорией. Много времени его осмотр у меня не занял:

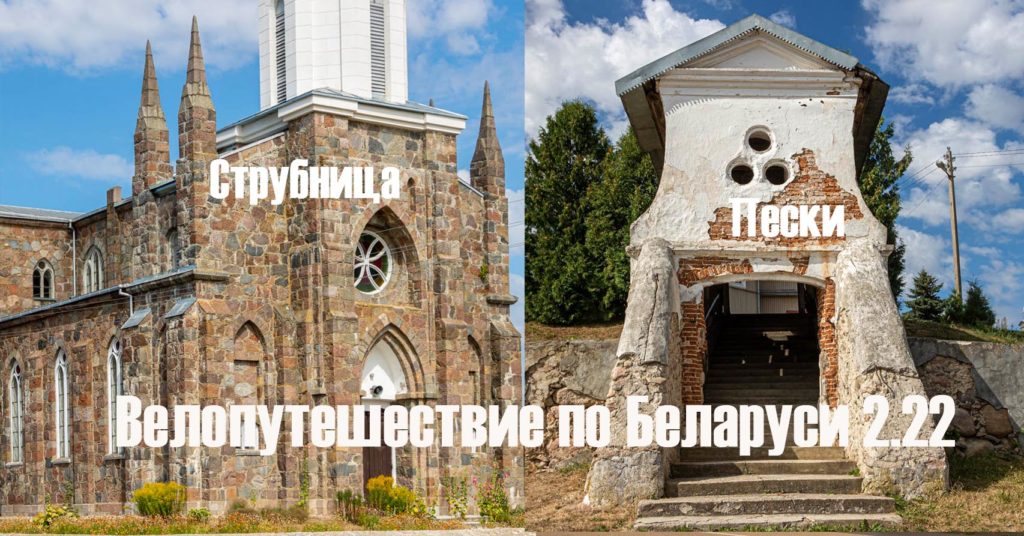

Струбница. Троицкий костел

Следующей архитектурной достопримечательностью, которая меня интересовала в Мостовском районе, был Троицкий костел, расположенный между деревнями Струбница и Плебановцы. Поэтому, продолжая свой путь от деревни Пацевичи, я доехал до перекрестка в деревни Пески, на котором свернул в направлении Струбниц. К костелу я добирался по не самой лучшей дорогой, со стороны деревни Плебановцы, однако в качестве компенсации мне открылся красивый вид: деревянный храм XVIII века возвышался на вершине высокого холма, а его территория была огорожена монолитной оградой из бутового камня с необычной брамой:

Троицкий костел возле деревни Струбница был возведен в первой половине XVIII века, в 1740 году на средства Юрия Сенно-Сененского, в 1790-1799 перестроен на средства Яна Биспинга. Храм является памятником архитектуры деревянного зодчества с элементами барокко. Здание храма прямоугольное в плане, к основному объему пристроена пятигранная апсида, которые накрыты общей двухскатной крышей с вальмой над апсидой. Стены храма прорезаны прямоугольными окнами, обшиты горизонтально и укреплены брусьями-стяжками. К апсиде с одной стороны пристроена сакристия …

С другой стороны храма меня ожидал сюрприз. Там к апсиде вместе классической сакристии пристроена часовя-усыпальница рода Биспингов — фундаторов костела. Она была пристроена в 1841 во время реставрации храма, проводимого на средства Адама Биспинга. Часовня придает старому храму дополнительную изюминку, напоминает невысокую граненую башню накрытую шатровой крышей с венчающим ее крестом. Под часовней разместилась усыпальница:

Помимо старого деревянного храма меня сразу к себе привлекла главная брама на территорию костела, вмурованная между каменных стен. Брама находится на высшей точке ограды, стены ограды от нее в обоих направлениях идут на понижение по склонам холма:

Брама была построена в 1856 году и она уникальна — такой я в Беларуси, объехав на велосипеде все ее 118 районов, больше не видел. Брама представляет собой кирпично-деревяную конструкцию. Особый интерес вызвала кирпичная часть брамы, выходящая фасадом прямо на дорогу. Брама оштукатурена, но со временем часть штукатурки отпала и в тех местах можно рассмотреть оригинальную кладку из красного кирпича. На следующем фото слева от брамы через отвалившуюся штукатурку ограды, можно рассмотреть и ее оригинальную кладку из бутового камня. Внутри брамы находится лестница, уводящая своими ступенями на верх холма — к храму:

Деревянная часть брамы также выглядит непривычно для таких сооружений — напоминает своим видом туннель с лестницей на склоне холма. Стены ее по обе стороны от лестничного марша сбиты из досок, там же, по обе стороны от лестницы имеются деревянный перила, чтобы легче было подниматься к храму:

Я же подниматься к храму не спешил. Мне очень понравилось само место расположения храма на холме, поэтому я с большим удовольствием прогулялся по периметру наслаждаясь красивыми видами, рассматривая окружающую природу и архитектуру храма:

Обходя территорию храма обнаружил возле костела квадратную двухъярусную башню-колокольню под четырехскатной крышей, возведенную в 1858 из бутового камня:

Изначально костел был двухбашенный, однако в XIX веке завершения башен разобрали, и с 1836 главный фасад храма завершен высоким фронтоном с небольшой четвериковой башенкой под шатровым куполом:

Перед костелом сохранилось несколько надгробий семьи Биспингов, приходских священников и окружающей знати:

В общем Троицкий костел возле деревни Струбница мне понравился, как свой архитектурой, так и красивым местоположением, ну и конечно брама запомнилась на долго. Осмотрев храм я вернулся в деревню Пески, где также сохранились ряд интересных достопримечательностей…

Пески. Костел Богоматери Руженцовой (Девы Марии Розария)

Деревня Пески в Мостовском районе, или как сейчас модно называть агрогородок, находится на пересечении автодорог, соединяющих между собой многие районный центры Беларуси. Так по дороге Зельва — Мосты я приехал сюда из Зельвы. По дороге Волковыск — Щучин я делал ответвление чтобы увидеть костел возле деревни Струбница. Впервые Пески упоминаются в XVI веке, когда они входили в состав Волковысского повета Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского. Пишут, что тут даже ранее существовал замок, который до наших дней не сохранился. В XVII веке Пески перешли во владение знатному и богатому белорусскому роду Сапег, представители которого в 1682 году возвели здесь костел Успения Девы Мари. В 1900—1915 годах на месте старого костёла был возведён из кирпича и бутового камня в неоготическом стиле новый храм — костел Пески. Костел Богоматери Руженцовой (Девы Марии Розария) — он и был главным объектом моего интереса в агрогородке:

В архитектурном плане — это однобашенный, трёхнефный храм — базилика с трансептом и пятигранной апсидой с сакристиями по бокам от нее. И все это возведено именно из камня, что придает храму особую атмосферу:

Боковые фасады храма прорезаны вытянуми стрельчатыми арочными оконными проемами, простенки разделены близкими по форме к контрфорсам пилястрами. Щиты трансепта сверху завершены зубчатыми аттиками и фланкированы небольшими остроконечными башенками — пинаклями:

Доминирует в архитектуре костела в Песках трёхъярусная колокольня с восьмигранным верхним ярусом, завершённая высоким шатром, где находиться колокол 1780 года. При этом верхний ярус колокольни не каменный, сразу видно, что он не оригинальный, а был надстроен позже, оригинальная же каменная часть колокольни была разрушена предположительно во время войны:

Вход в костел осуществляется через вытянутый портал со стрельчатым завершением. По обе сторона от входя на главном фасаде имеются две ниши такой же формы, как и входной портал, только размерами помешьше:

Над входным порталом взгляд привлекает расположенное в арочной нише круглое витражное окно-раза, которые встречаются в неоготических храмах Беларуси, вспомните Троицкий костел в Гервятах, в статье про него я кстати раскрываю сложные архитектурные неоготические понятия:

Костел Богоматери Руженцовой в Песках был третьим каменным храмом, который в тот день я повстречал на территории Мостовского района. Как только я увидел костел в Песках, то сразу же вспомнил костел в Большой Рогознице, который также весь построен из большого обработанного камня. Лично у меня Мостовский район будет всегда ассоциироваться с этими каменными храмами. В костеле в Песках я также сделал фото каменный стены вблизи — смотрятся стены масштабно, впечатляюще и интересно. Да и в целом находясь возле храма я испытал необычные ощущения — я маленький человек, над которым надвисала огромная красивая каменная глыба. У нас, на Полесье, строений из такого камня нету:

Во времена СССР костел был закрыт, в здании храма разместился склад. Верующим католикам здание храма вернули в 1989, после чего костел был отреставрирован, в 1997 повторно освящен, с тех пор костел действующий:

Пески. Церковь Святого Николая

Впечатлившись архитектурой костела и его каменными стенами я поехал смотреть другой храм в Песках, на этот раз православный. Церковь Святого Николая в Песках была построена в 1868-1870 гадах по проекту Николая Тихвинского на на месте старого деревянного храма. Средства на строительство церкви выделил владелец Мостов Александр Ознобишин. Территорию церкви опоясывает ограда из бутового камня:

Здание церкви более старое, чем здание костела, но в плане архитектуры оно мне понравилось меньше. Причина проста — она очень похожа на большое количество таких же православных церквей Беларуси, построенных после подавления восстания 1863-64 годов на территории Беларуси властями Российской империи с целью активного распространения православия. Это одна из однотипных церквей — муравьевок, которые за исключением каких-то небольших элементов декора очень похожи друг на друга. Хотя само здание церкви при этом выглядит красиво. Построено оно в традиционном для тех лет ретроспективно-русском стиле, состоит из основного объема кубовидной формы под четырехскатной крышей, к которому пристроены через прямоугольную трапезную притвор с башней и полукруглая апсида. Стены храма прорезаны оконными проемами — арочными в основном объеме, прямоугольными в трапезной, окрашены в желтый цвет. Элементы декора (орнаментный пояс сверку, кокошники над оконными заверениями в основном объеме, наличники. лопатки) выделены белым цветом. Над основным объемом на восьмигранном барабане установлен купол:

Доминантой храма является двухъярусная колокольня (восьмерик на чеетвертаке), накрытая шатровой крышей, увенчана куполом: надстроенная над притвором. Вход на территорию храма осуществляется через трехарочную браму встроенную в ограду из бутового камня:

Не знаю почему, но меня всегда привлекают ограды, построенные из бутового камня. Их много сохранилась в Беларуси, но при этом такие практически отсутствуют на Полесье. где я живу — может в этом причина моего к ним интереса, а может просто из-за старины камней и масштабности?

Старые здания выделяются среди современной архитектуры, и в ходе велопутешествия по Беларуси я со временем начал их отличать. Так например, проезжая мимо следующего здания на фото, сделанного в Песках я сразу предположил, что зданию не менее ста лет, и оказался прав — так выглядит сохранившаяся до наших дней хозпостройка XIX века:

В зарослях в Песках отыскал фундаменты старого здания, предположительно мельницы:

Выехав из Песков я направился в Мосты: вначале Мосты Левые, затем Мосты правые, ну а далее просто Мосты — город — районный центр Гродненской области. О Мостах и будет следующая статья с велопутешествия по Беларуси на сайте…

Велопутешествие по Беларуси — продолжение

2.24 — Белорусские Мальдивы. Красносельск. Россь.

2.28 — Гродно. Старый и Новый замки. Коложская церковь.

2.29 — Гродно. Костел Франциска Ксаверия. Иезутский монастырь.

2.30 — Гродно. Бернардинский, Бригитский и Францисканский монастыри.

2.31 — Гродно. Синагога, кирха, Базилианский монастырь, Покровский собор.

2.32 — Достопримечательности Гродно. Часть 5

2.33 — Понумень. Скидель. Мильковщина

2.37 — Василишки. Старые Василишки. Головичполье. Костенево

2.38 — Мурованка. Можейково. Тарново. Белогруда

2.43 — Больтеники. Бенякони. Подворишки.

2.44 — Гайтюнишки. Конвелишки. Германишки

2.46 — Лидский район Крупово. Минойты. Гончары

2.49 — Слоним. Часть 2 — Синагога и Троицкая церковь XVII веков

2.50 — Сынковичи. Церковь Архангела Михаила — храм-крепость оборонительного типа

2.52 — Часовня-усыпальница Ордов, Переволокский родник, Смовжитский валун. Близная

2.54 — Ружаны. Дворцовый комплекс Сапег